HOME ≫ 診療内容 ≫

診療内容

白内障

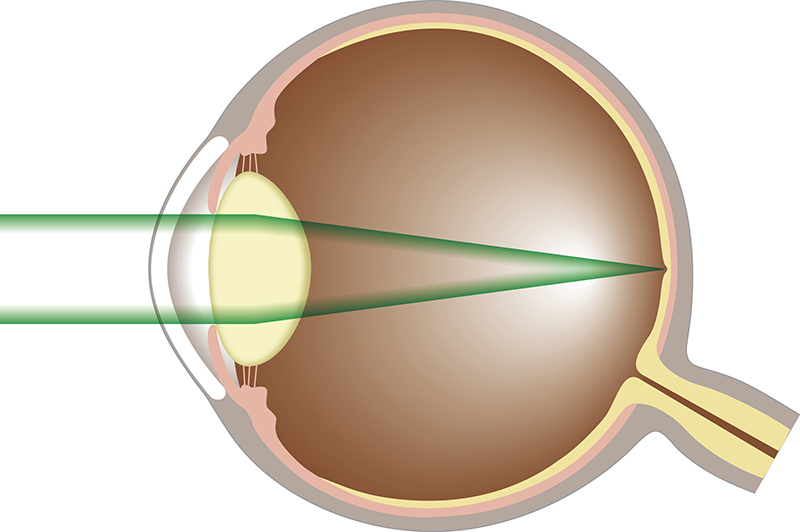

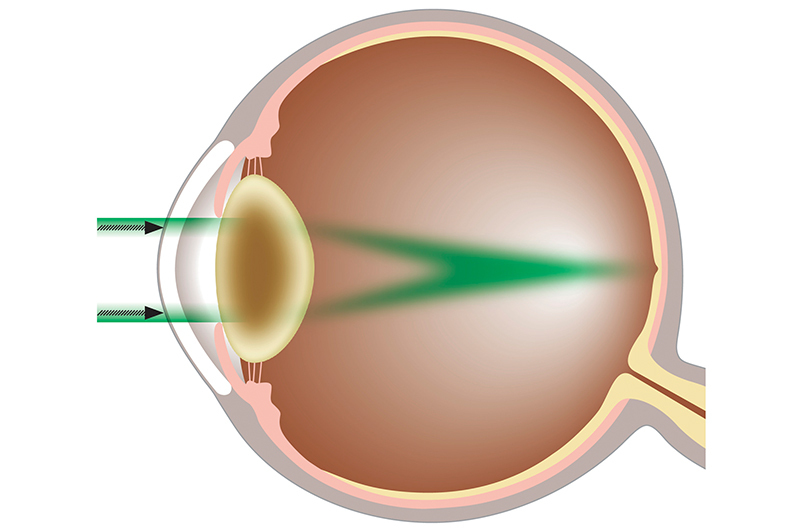

白内障は、目の中の水晶体(が濁ってしまう病気です。水晶体は光を集めてピントを合わせる働きをしています。これが濁ることで、視界がかすんだり、まぶしく感じたり、物が二重に見えたりするようになります。40代から加齢性の白内障は増え始めます。

-

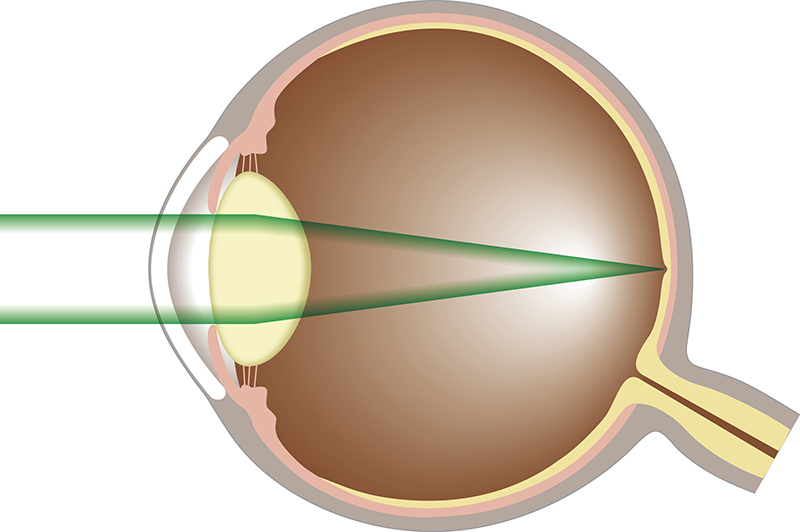

正常な目

正常な目 -

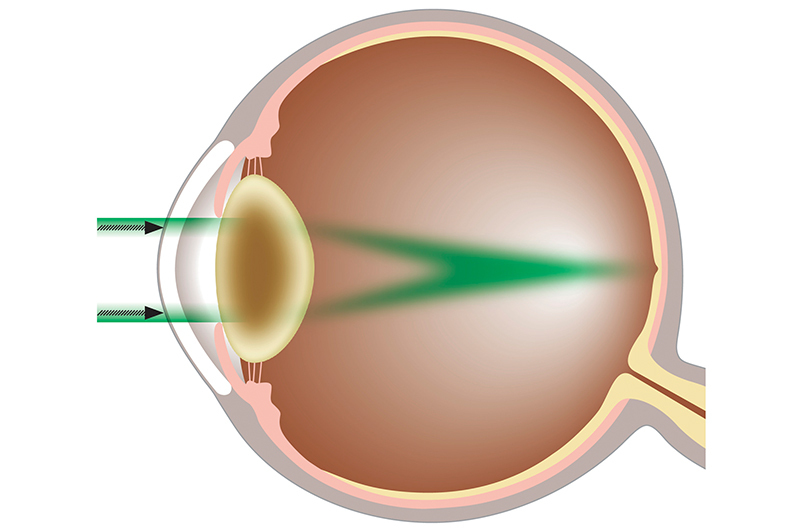

白内障の目

白内障の目 -

正常な目

正常な目 -

白内障の目

白内障の目

主な症状

- 視界がかすむ・ぼやける

- 光がまぶしく感じる

- 物が二重・三重に見える

- メガネを変えても視力が改善しない

- 暗い場所で見えにくくなる

原因

- 加齢(最も一般的)

- 紫外線の長期曝露

- 糖尿病などの全身疾患

- ステロイド薬の長期使用

- 外傷や目の手術歴

- 先天性(まれに生まれつき)

治療法

白内障の方の視力を改善する方法は手術しかありません。当院では日帰り白内障手術を行っております。

多くの白内障はゆっくり進行するので、手術を受けられるタイミングを迷われる方は多いですが、視力が回復した状態は少しでも長い方がよいですし、他の眼科疾患が併発するリスクを減らせます。そのため日常生活で症状が気になり始めたら早めの手術をおすすめします。

タイミングに迷いましたら、5000例以上執刀した医師がいろいろな前例を踏まえてお話させていただきますので、お気軽にご相談ください。当院は、両眼同時手術も対応しております。多焦点眼内レンズも扱っております。

緑内障

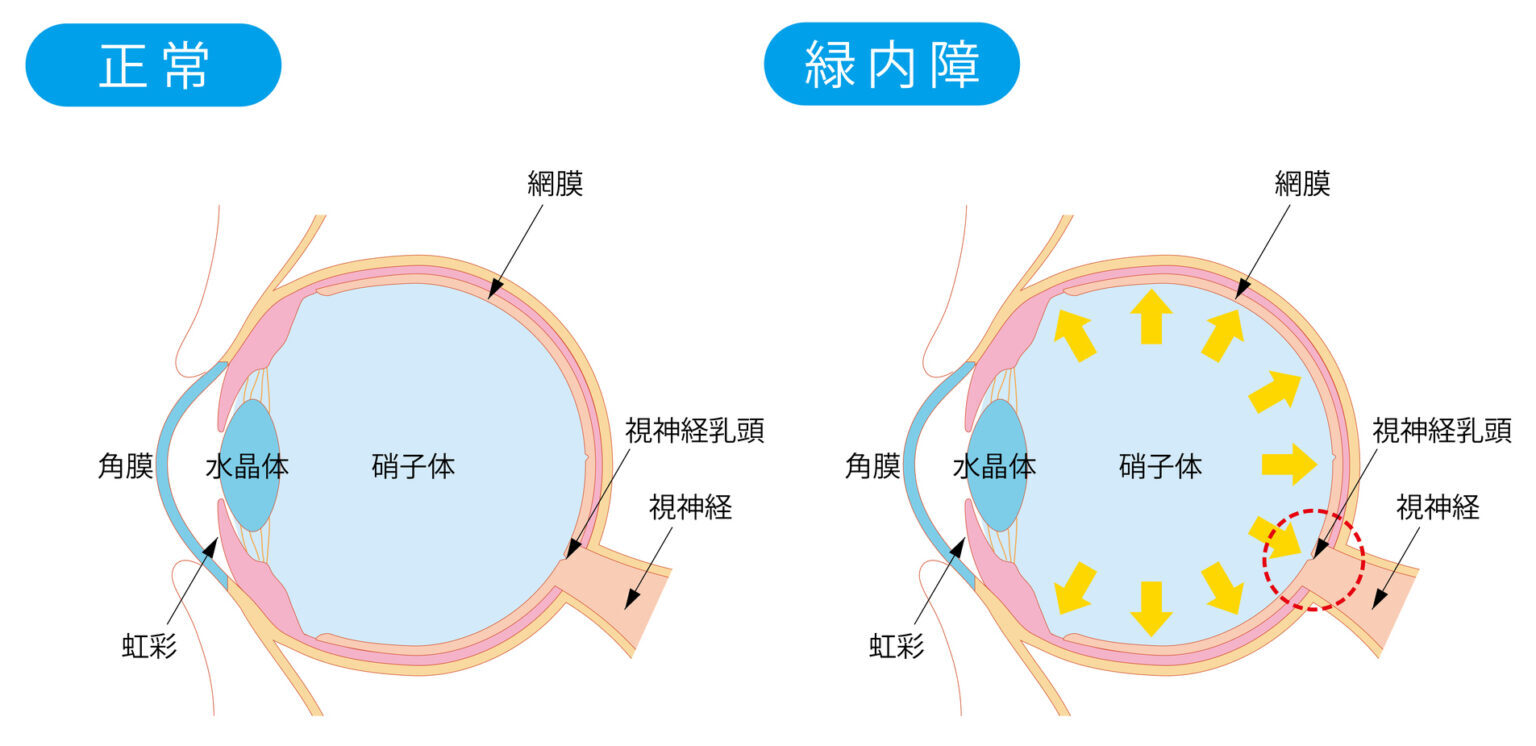

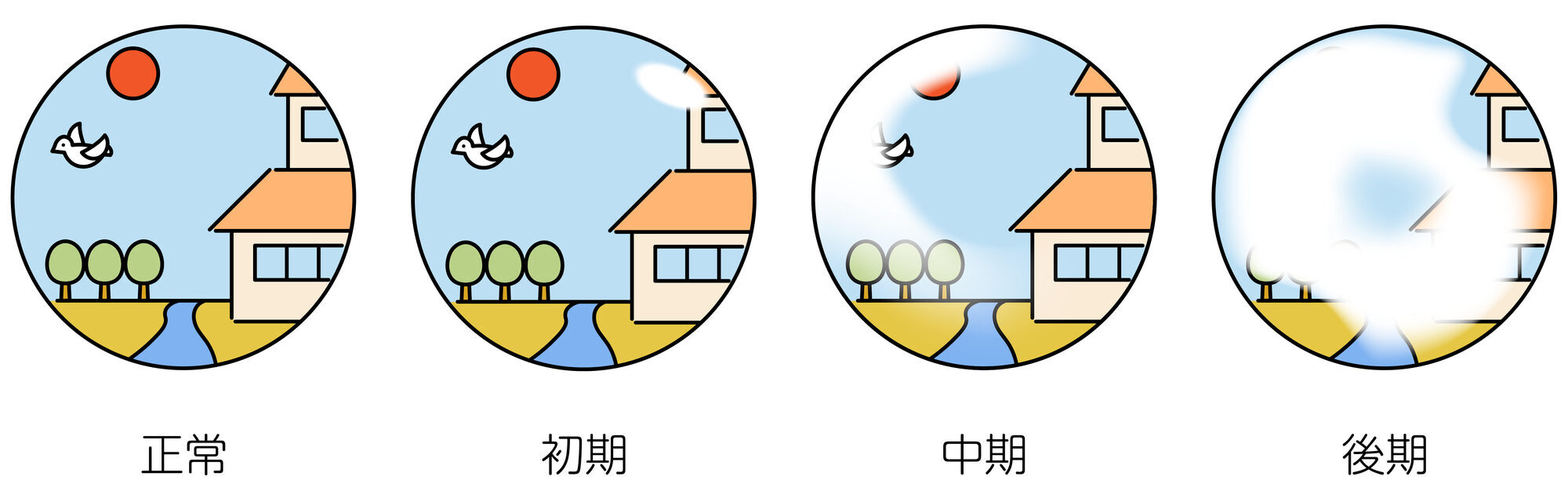

緑内障とは

眼球と脳をつないでいる視神経の細胞が減少し、視野が狭くなる疾患です。

日本では40歳以上の約5%が罹患しているとされ、失明原因の上位に挙げられますが、早期発見と適切な治療で進行を抑えることができます。

緑内障の特徴

- 視野が欠けていく(特に周辺から)

- 自覚症状が乏しい(初期はほとんど気づかれない)

- 視力は末期まで保たれることが多い

- 両目で補い合うため気づきにくい

主な検査

- 眼圧検査

- 眼底検査(視神経乳頭の形)

- OCT(光干渉断層計)

- 視野検査

*視野検査は予約制です

治療法

治療法は、眼圧を下げて進行を予防することであり、その手段として薬剤治療、レーザー治療および手術治療があります。

当院では、患者様の状態に応じて多様な治療方法を提供しています。

薬物療法 レーザー治療

これまで目薬により眼圧を下げる治療が一般的でしたが、近年は早期の緑内障からレーザー治療を行った方が眼圧コントロールや視機能予後が良いという研究結果も出ています。定期的な診察を通じて、眼圧や視野の状態をチェックしていきます。レーザーというとなんだか怖い感じがしますが、外来で5分程度で施行でき、施術中に痛みもありません。

手術療法

薬物療法やレーザー治療を行っても眼圧が十分下がらない場合、手術を検討します。手術によって、眼圧を効果的に管理することが可能です。手術後も定期的なフォローアップが必要となります。

また、白内障を有している方は白内障手術と同時に低侵襲緑内障を行うことで、同時に視機能の改善も期待できますので、手術を行うメリットが大きいといえます。

網膜剥離・網膜裂孔

網膜剥離

眼の奥にある網膜が通常の位置から剥がれている状態です。視力に大事な黄斑まで網膜剥離が至ると、急に視力が低下します。放置すればするほど網膜は元の位置に戻りにくくなりますし、見え方の後遺症の程度も強くなるので早急な治療が必要です。

治療は軽度の場合はレーザー治療、範囲が広がれば手術になります。

主な症状

- 視野の一部が暗くなる

- 光がちらつく(光視症)

- 物体が歪んで見える

- 突然の視力低下

網膜裂孔

網膜に小さな穴や破れができた状態です。網膜剥離の前段階で、進行すると網膜剥離になります。網膜裂孔自体は必ずしも直ちに視力に影響を与えるわけではありませんが、網膜剥離に至る前にレーザー治療が必要です。

主な症状

- 光が走って見える

- 網膜剥離の初期兆候としての視力の変化

網膜剥離や網膜裂孔は、視力にとって非常に重要な疾患です。突然の視覚の変化を感じた場合は、すぐに眼科医に相談することをお勧めします。定期的な眼科検診を受けることで、早期発見と治療の可能性を高めることができます。

近視・遠視・乱視

近視・遠視・乱視は、いずれも「屈折異常」と呼ばれる目の状態で、光が網膜に正しく焦点を結ばないために見え方にズレが生じます。

多くの人はこれらを単独ではなく、組み合わせて持っていることが多いです。

近視

特徴:近くはよく見えるが、遠くがぼやける状態です。原因:眼軸が長すぎる、または角膜や水晶体の屈折力が強すぎるため、焦点が網膜の手前に結ばれることによります。

矯正方法:眼鏡(マイナスレンズ)で焦点を後ろにずらします。

遠視

特徴:遠くも近くもピントが合いにくく、特に近くが見えづらい状態です。原因:眼軸が短い、または屈折力が弱く、焦点が網膜の後ろに結ばれることによります。

矯正方法:眼鏡(プラスレンズ)で焦点を前に合わせます。

乱視

特徴:物がにじんだり、二重に見えたりします。原因:角膜や水晶体の形が不規則で、光が一点に集まらないことによります。

矯正方法:眼鏡(トーリックレンズ)で方向ごとの屈折を補正します。

眼鏡処方について

当院での眼鏡処方箋を発行は予約制になります。特に4月から6月までの学校検診の時期は予約が先まで埋まりやすいです。

お子様の初めての眼鏡処方の場合は、仮性近視(目の調節による一時的な近視)が無いかどうか判断するため、調節を取って屈折を調べます。

眼鏡処方箋発行までに初診時、調節麻痺下屈折検査、装用検査の3度来院いただきます。

加齢黄斑変性

加齢黄斑変性(AMD)は、黄斑と呼ばれる網膜の中心部分に新生血管と呼ばれる血管が出来るため、黄斑部網膜がダメージを受けることで、視力が徐々に低下する病気です。視野の中心部分がぼやけたり、歪んで見えたりします。視力に影響を与えるため、日常生活において大きな不便をきたすことがあります。

ドルーゼンと呼ばれる前駆病変から発生する場合は、定期的な眼科検診により、早期発見が可能です。

主な症状

- 視界がかすむ・ぼやける

- 光がまぶしく感じる

- 物が二重・三重に見える

- メガネを変えても視力が改善しない

- 暗い場所で見えにくくなる

原因とリスク因子

- 加齢(50歳以上で発症率が上昇)

- 喫煙(最大の危険因子の一つ)

- 紫外線曝露

- 高血圧・動脈硬化

- 遺伝的要因

治療法

滲出型

- 抗VEGF薬の硝子体内注射(ルセンティス、アイリーアなど)

- 光線力学療法(PDT)

萎縮型

- 有効な薬物治療はなく、生活習慣の改善やサプリメントによる進行抑制が中心

治療の基本は抗VEGF薬を硝子体と呼ばれる場所に投与することです。生涯投与が必要な場合も多いですので、最低限の注射回数で最大限の視機能を維持できるよう、治療計画を立案いたします。どうぞご相談ください。

ドライアイ

ドライアイとは、涙の量や質の異常によって目の表面がうるおわず、さまざまな不快な症状が現れる病気です。日本では約2,200万人が悩んでいるとされ、非常に身近な疾患です。

主な症状

- 目が乾く、ゴロゴロする

- 目がかすむ、疲れる

- 光がまぶしい、目が痛い

- 白っぽい目やにが出る

- 視力は正常でも「なんとなく見えづらい」

原因

- 涙の量の減少:加齢、シェーグレン症候群など

- 涙の質の異常:マイボーム腺の詰まりによる油分不足

- 環境要因:エアコン、乾燥、パソコン・スマホの長時間使用

- コンタクトレンズの装用

- ストレスや自律神経の乱れ

診断と検査

- BUT検査(涙の安定性)

- シルマー検査(涙の量)

- 角結膜染色検査(目の表面の傷)

治療法

- 点眼薬:人工涙液、ヒアルロン酸、ムチン分泌促進薬など

- 涙点プラグ:涙の排出口を塞いで涙を保持

- 温罨法・マッサージ:マイボーム腺の機能改善

- 生活環境の見直し:加湿、まばたきの意識、画面の高さ調整など

ものもらい(麦粒腫・霰粒腫)

麦粒腫(ばくりゅうしゅ)と霰粒腫(さんりゅうしゅ)は、いずれも「ものもらい」と呼ばれるまぶたの腫れやしこりを伴う病気ですが、原因や治療法が異なります。

麦粒腫(ばくりゅうしゅ)

細菌感染による急性炎症が原因です。

まつ毛の毛根や汗腺・脂腺に黄色ブドウ球菌などが感染して起こります。

- 症状:赤く腫れる、痛みがある、押すとズキズキする、膿がたまることも

- 治療:抗菌点眼薬や内服薬、膿がたまった場合は切開排膿

- 特徴:急性で痛みが強く、まぶたの一部が赤く腫れる

霰粒腫(さんりゅうしゅ)

マイボーム腺の詰まりによる慢性炎症が原因です。

脂がたまってしこり(肉芽腫)を形成します。

- 症状:まぶたにコロコロしたしこり、痛みは少ない(感染時は痛む)

- 治療:点眼・軟膏、自然吸収を待つ/大きい場合は切開手術

- 特徴:慢性で痛みが少なく、しこりが長く残ることがある

眼瞼下垂

眼瞼下垂(がんけんかすい)は、上まぶたが正常な位置よりも下がってしまい、目が開きにくくなる状態を指します。黒目(瞳孔)の一部がまぶたで隠れてしまうことが多く、見た目の印象だけでなく、視界や生活の質にも影響を及ぼします。

主な症状

- まぶたが重く感じる

- 視界の上部が遮られる(特に上方視野)

- 額にシワが増える(眉を上げて代償するため)

- 頭痛や肩こり、眼精疲労

- 眠たそうな印象を与える

原因

加齢性(腱膜性)眼瞼下垂

最も一般的で、まぶたを持ち上げる筋肉(眼瞼挙筋)の腱膜が緩むことで起こります。

先天性眼瞼下垂

生まれつき眼瞼挙筋の発達が不十分な場合に見られます。

神経性

動眼神経麻痺など、神経の障害によって起こることがあります。

外傷・手術後

まぶたの手術や外傷によって筋肉や腱膜が損傷されることがあります。

コンタクトレンズの長期使用

特にハードコンタクトレンズの長期使用が原因になることがあります。

治療法

軽度の場合

経過観察や生活指導(まぶたをこすらない、紫外線対策など)

中等度以上

手術が基本

挙筋前転術

緩んだ腱膜を短縮して再固定

前頭筋吊り上げ術

筋力が弱い場合に額の筋肉を利用してまぶたを引き上げる

涙道閉塞

涙道閉塞(るいどうへいそく)は、涙の通り道が詰まってしまう病気です。涙は目の表面を潤したあと、目頭にある「涙点」から「涙小管」「涙嚢」「鼻涙管」を通って鼻へ排出されます。この経路のどこかが狭くなったり塞がれたりすると、涙がうまく流れず、目からあふれてしまいます。

主な症状

- 涙があふれる(流涙)

- 目やにが増える

- 目頭の腫れや痛み(涙嚢炎)

- 視界がぼやける、不快感

原因

- 加齢による組織の変化

- 感染症や慢性炎症

- 外傷や手術後の癒着

- 抗がん剤や点眼薬の副作用

- 先天性の閉塞(乳児に多い)

診断方法

- 通水検査:涙点から生理食塩水を流して鼻へ抜けるか確認

- 涙道内視鏡検査:内視鏡で閉塞部位を直接観察

- 画像検査(CT/MRI):腫瘍や骨の異常を確認する場合もあります

治療法

涙道チューブ挿入術

閉塞部を開通させ、シリコンチューブを留置して再閉塞を防ぎます。

涙嚢鼻腔吻合術(DCR)

鼻の中に新しい涙の出口を作る手術。再発例や重症例に適応されます。

保存的治療

軽症の場合は経過観察や点眼治療で様子を見ることもあります。

翼状片

翼状片(よくじょうへん)は、白目(結膜)の組織が黒目(角膜)の中央に向かって伸びてくる病気です。三角形の翼のような形で進行するため、この名前がついています。

主な症状

- 発生部位:多くは鼻側の白目から黒目に向かって進行します

- 見た目:白目から黒目にかけて、半透明〜白っぽい膜が伸びてくる

- 症状:異物感、充血、乱視、視力低下(進行時)

原因とリスク因子

- 紫外線:最も大きな要因とされ、屋外作業の多い人に多く見られます

- 慢性的な刺激:ほこり、風、乾燥、コンタクトレンズの長期使用など

- 加齢:中高年以降に多く発症します

治療

- 軽度の場合:点眼薬で炎症を抑えながら経過観察

- 視機能に影響を及ぼしたり美容的に治療を希望したりされる場合:手術を行います

※再発しやすいため、術式や術後管理が重要です

眼窩脂肪ヘルニア

眼窩脂肪ヘルニア(がんかしぼうヘルニア)は、眼球の奥にある脂肪(眼窩脂肪)が、本来の位置から前方に脱出してくる状態を指します。見た目に「白目の耳側に黄色っぽいふくらみがある」と気づかれることが多く、整容的な問題や異物感の原因になります。

原因

- 加齢:テノン嚢(眼球を包む膜)の脆弱化により、脂肪が前方に押し出されやすくなります。

- 外傷や手術歴:眼球周囲の構造が弱くなることで発症することがあります。

- 先天的要因:若年者でも起こることがありますが、比較的まれです。

症状

- 白目の耳上側に黄白色のふくらみ

- 異物感や軽い圧迫感

- 外見上の違和感(美容的な悩み)

- 外側を向いたときに視野の一部がかぶることもあります

診断

視診で診断可能です

治療

手術:異物感や整容的な問題が強い場合は手術適応となります。

コンタクトレンズ

当院ではコンタクトレンズを取り扱っております。コンタクトレンズは「高度管理医療機器」であり、副作用を生じると健康に重大な影響を与えるおそれがあり、適切な管理が必要です。そのため、必ず眼科医による診察を受けていただいております。

コンタクトレンズをインターネット等で個人購入するため処方箋のみの発行を希望される方がいらっしゃいますが、当院では目の健康を守る眼科専門医として、処方箋のみの発行はいたしておりません。

なにとぞご理解のほどよろしくお願いいたします。